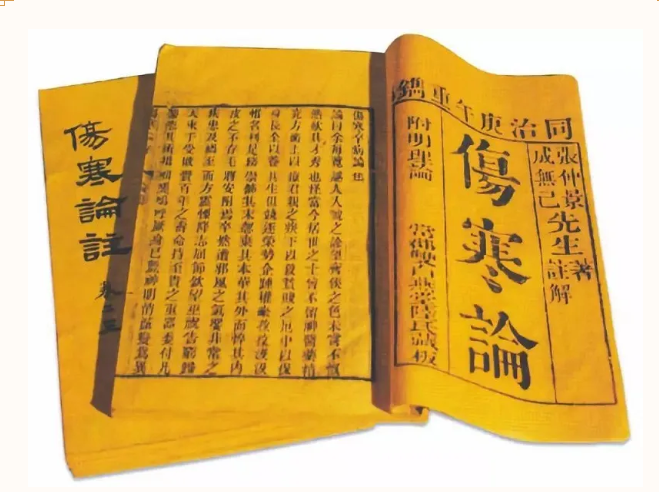

古代伟⼤的医学家东汉南阳郡⼈,古代伟⼤的医学家。据史料记载,仲景少年时“学医于同郡张伯祖,尽得其传”。著《伤寒杂病论》16卷,约成书于三世纪初(200-210年),是世界上第⼀部经验总结性的临床医学著作。

张仲景根据⾃⼰多年辩证论治的经验写成⼀部书,叫《伤寒杂病论》,共⼗六卷。系统总结了汉朝以前的医学理论和临证经验,是我国第⼀部临床治疗学⽅⾯的巨著,记载了对疾病的各种治疗原则和治疗原则和治疗各种传染病和杂病的⽅法,奠定了中医治疗学的基础。 该书把病症分成若⼲条⽬,每条先介绍临床表现,然后根据辩证分析,定为某种证,最后根据证提出治法与⽅药。为中医辩证论治建⽴了较为系统的理论体系,成为历代医家辩证论治的楷模。他所确⽴的“辩证论治”原则,是祖国医学伟⼤宝库中的灿烂明珠,从⽽使中华民族的传统医学独具特⾊⽽⾃⽴于世界医学之林。与《黄帝内经》⼀起,共同奠定了中医学的理论体系,使中医成为⼀门完整的科学,清代的《医宗⾦鉴》评价该书:“古经皆有法⽆⽅,⾃此始有法有⽅,……诚医门之圣书。” 在流传过程中,有所散失,唐宋以后,被分编为《伤寒论》和《⾦匮要略》,两书与《黄帝内经》、《神农本草经》并称为“中医四⼤经典”,张仲景⼀⼈就占了两部,在我国医学发展史上影响最⼤的著作中占有特殊地位。现在仍然是中西医学习研究中医理论和临床治疗的重要典籍。 ⼀千七百多年来,这两部鞒作不但为中国历代医家所推崇,⽽且⾃隋唐以后,张仲景的著作和学说远播海外,在世界医学界享有盛誉。从晋朝到现在,中外学者整理、注释、研究、发挥《伤寒论》、《⾦匮要略》⽽成书的已超过⼀千七百余家,留下了近千种专著、专论,这在世界史上亦属罕见。

张仲景⼀⽣的鞒述⼗分丰富,可惜⼤部分都已失传了,只留下《伤寒论》和《⾦匮要略》。张仲景是中医临床医学的奠基⼈,为了纪念张仲景对医学的贡献,被后世尊称为“医圣”。他所撰鞒的《伤寒杂病论》及其辩证论治思想,在今天的临床实践⽅⾯⽅具有⼴泛的指导意义,张仲景的学术思想和富贵的临床经验已经成了全⼈类的共同财富。

华佗生活的时代,是在东汉末年三国初期。那时,军阀混乱,水旱成灾,疫病流行,人民处于水深火热之中。当时一位著名诗人王粲在其《七哀诗》里,写了这样两句:“出门无所见,白骨蔽平原”。

华佗看病不受症状表象所惑,他用药精简,深谙身心交互为用。华佗并不滥用药物。华佗重视预防保健,“治人于未病”,观察自然生态,教人调息生命和谐。但对于病入膏肓的患者,则不加针药,坦然相告。

华佗不求名利,不慕富贵,使他得以集中精力于医药的研究上。《后汉书·华佗传》说他“兼通数经,晓养性之术”,尤其“精于方药”。人们称他为“神医”。他曾把自己丰富的医疗经验整理成一部医学著作,名曰《青囊经》,可惜没能流传下来。但不能说,他的医学经验因此就完全湮没了。因为他许多有作为的学生,如以针灸出名的樊阿,著有《吴普本草》的吴普,著有《本草经》的李当之,把他的经验部分地继承了下来。至于现存的华佗《中藏经》,那是宋人的作品,用他的名字出版的。但其中也可能包括一部分当时尚残存的华佗著作的内容。

华佗能批判地继承前人的学术成果,在总结前人经验的基础上,创立新的学说。中国的医学到了春秋时代已经有辉煌的成就,而扁鹊对于生理病理的阐发可谓集其大成。华佗的学问有可能从扁鹊的学说发展而来。同时,华佗对同时代的张仲景学说也有深入的研究。他读到张仲景著的《伤寒论》第十卷时,高兴地说:“此真活人书也”,可见张仲景学说对华佗的影响很大。华佗循着前人开辟的途径,脚踏实地开创新的天地。例如当时他就发现体外挤压心脏法和口对口人工呼吸法。最突出的,应数麻醉术—酒服麻沸散的发明和体育疗法“五禽之戏”的创造。

利用某些具有麻醉性能的药品作为麻醉剂,在华佗之前就有人使用。不过,他们或者用于战争,或者用于暗杀,或者用于执弄,真正用于动手术治病的却没有。华佗总结了这方面的经验,又观察了人醉酒时的沉睡状态,发明了酒服麻沸散的麻醉术,正式用于医学,从而大大提高了外科手术的技术和疗效,并扩大了手术治疗的范围。